-

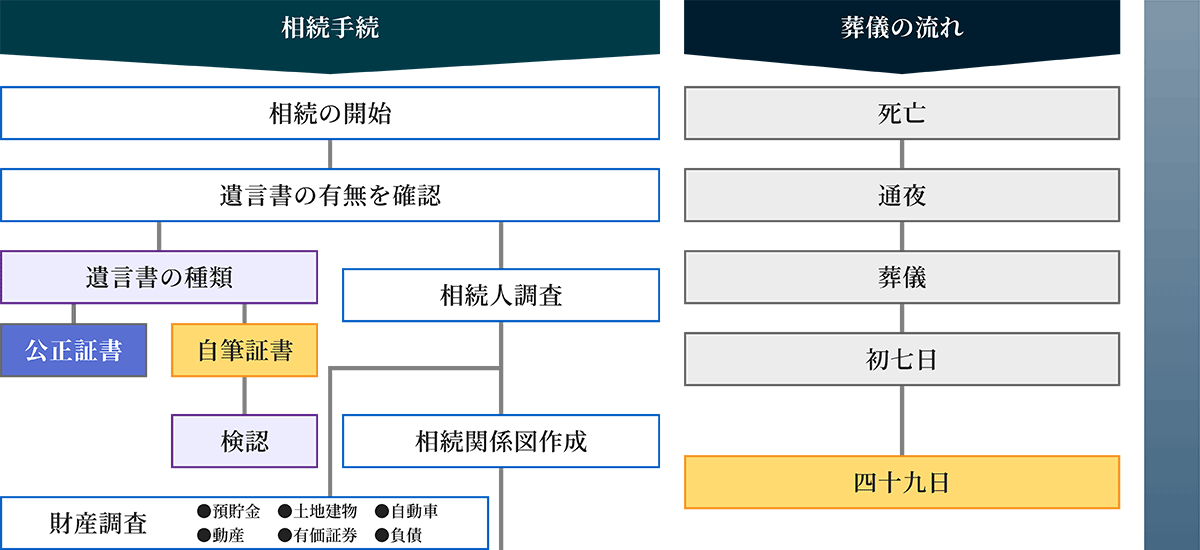

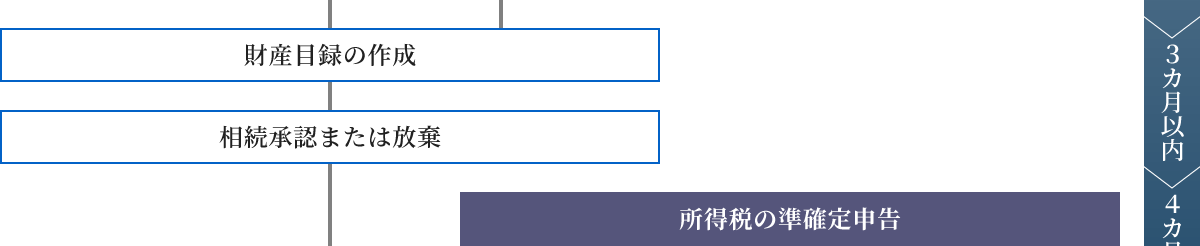

相談手続きの流れ

-

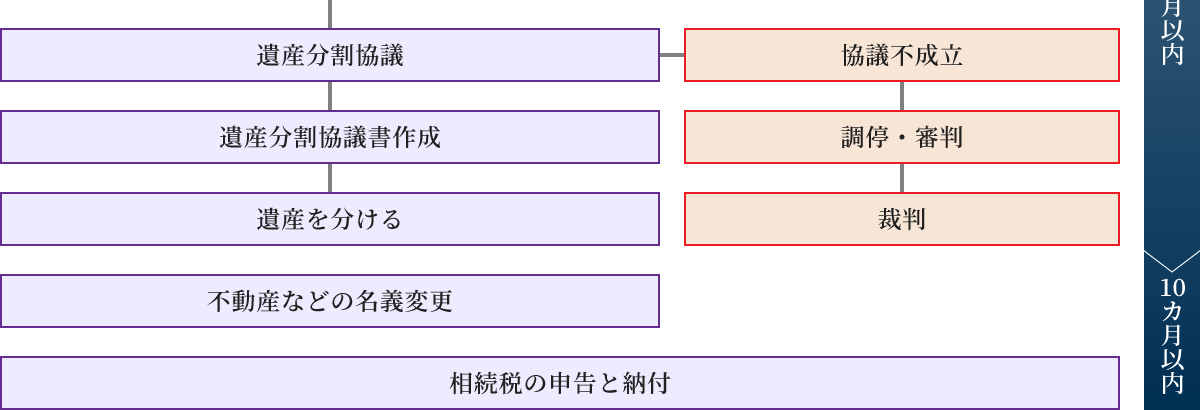

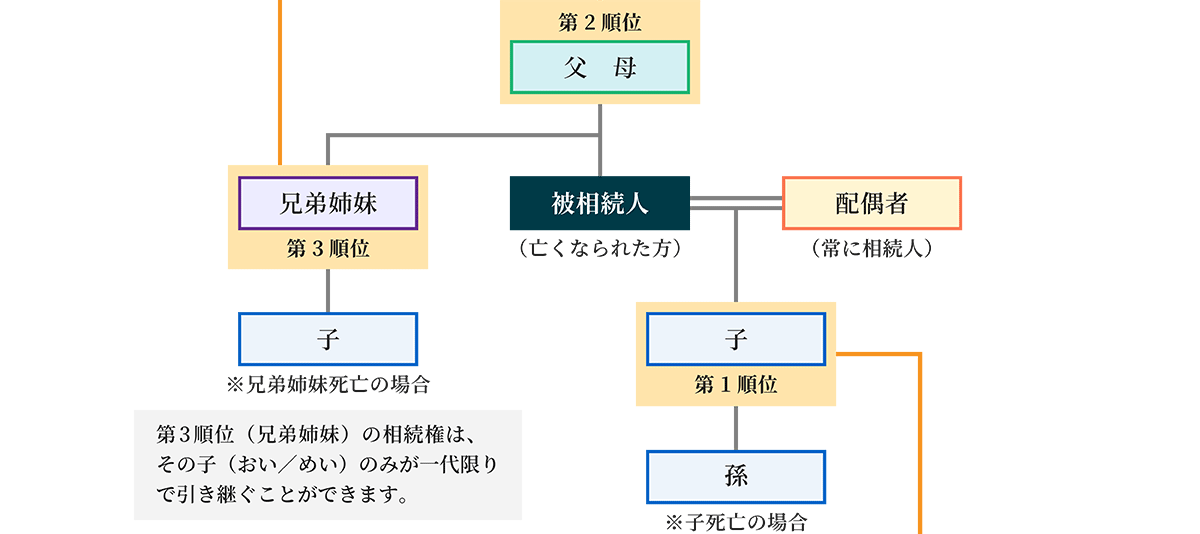

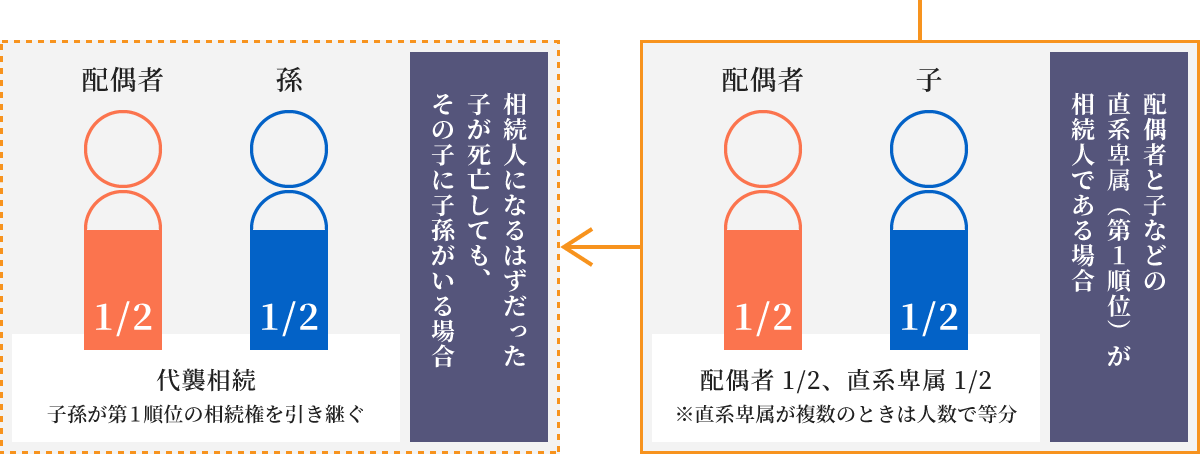

法定相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。- 第1順位

-

死亡した人の子などの直系卑属

- 第2順位

-

死亡した人の父母などの直系尊属(第1順位の人がいないときに相続人になります)

- 第3順位

-

死亡した人の兄弟姉妹(第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります)

-

弁護士に相談するメリット

-

専門的な知識と経験

相続法は複雑で、常に変化しています。弁護士は、最新の法知識と豊富な実務経験に基づいて、適切なアドバイスを提供いたします。

-

紛争解決

相続人同士で遺産分割について意見が食い違う場合など、紛争が発生した際に、交渉、調停、訴訟などの手段を通じて解決を図ることができます。

-

手続きのサポート

相続の手続きは煩雑で、専門的な知識が必要です。弁護士は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割訴訟など、相続手続き全般をサポートいたします。

-

税金対策

相続税の申告や節税対策についても、税理士などと連携し適切なアドバイスを提供します。

-

-

遺言書

自分の意思を明確に伝え、相続後のトラブルを防止したい場合に有効です。

遺言書の作成は、ご自身の財産をどのように相続人に残すのかを明確にする大切な手続きです。

しかし、遺言書には法律的な知識が必要であり、誤った作成や解釈によって、相続後にトラブルが発生する可能性もありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。遺言書の種類

-

自筆証書遺言

遺言者が全て手書きで作成する遺言書です。

-

公正証書遺言

公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書で、最も法的効力が高いとされています。

-

秘密証書遺言

遺言者が内容を秘密にしたまま、公証人に託す遺言書です。遺言の内容を家族や親族に知られたくない場合に有効です。

メリットとデメリット

遺言書の種類 メリット デメリット 自筆証書遺言 -

費用が比較的安価

-

いつでも作成可能

-

形式要件が厳しく、書き間違えなどがあると無効になる可能性がある

-

保管場所によっては紛失や改ざんの恐れがある

-

家庭裁判所での検認手続きが必要

公正証書遺言 -

法的効力が最も高く、無効になるリスクが低い

-

公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない

-

検認手続きが不要

-

証拠能力が高い:裁判になった場合、公正証書遺言は非常に強い証拠力を持つとされています。

-

公証人への手数料など作成に費用がかかります。

-

2人以上の証人が必要

秘密証書遺言 -

内容を秘密にできる

-

公証役場での手数料が公正証書遺言書に比べて安い

-

自筆証書遺言のように厳格な形式要件がなく、比較的自由に作成できます。

-

手続きが複雑で面倒

-

2人以上の証人が必要

-

家庭裁判所での検認手続きが必要

-

公証人が中身を確認しないため無効になる可能性がある

-

発見されないリスクがある

-

-

遺産分割

遺産分割手続きの流れ

-

相続人全員を特定し、分割する相続財産の調査を行います

-

相続する財産の割合と分割方法を決定します

-

相続人全員で集まり、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名・捺印します

-

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

-

共有状態の解消

相続開始と同時に遺産は相続人全員の共有となります。遺産分割協議を行うことで、各相続人が自分の相続分を明確にし、共有状態を解消 できます。

-

相続人全員の合意

遺産分割協議書を作成することで、相続人全員が遺産の分割について合意したことを証明できます。これにより、将来、相続に関するトラブ ルを防止することができます。

-

-

遺留分

遺留分とは

遺留分とは、相続人である一定の親族が、法律で定められた最低限の相続分を保障される権利のことです。

遺留分の割合

相続人 遺留分

の割合相続人ごとの遺留分 配偶者 子 父母 兄弟

姉妹配偶者

のみ1/2 1/2

1/2

配偶者と

子1/2 1/4

1/4 1/4

1/4

配偶者と

父母1/2 2/6

2/6 1/6

1/6

配偶者と

兄弟姉妹1/2 1/2

1/2 権利

権利

なし子のみ 1/2 1/2

1/2

父母のみ 1/3 1/3

1/3

兄弟姉妹

のみ無し権利

なし遺留分が侵害されるケース

-

遺言

被相続人が遺言で、特定の相続人に法定相続分よりも多い財産を相続させると定めた場合

-

生前贈与

被相続人が生前に、特定の相続人に多額の財産を贈与した場合

-

特別受益

被相続人から生前に経済的な利益を受けていた相続人がいる場合

遺留分侵害請求

遺留分侵害請求とは、被相続人が遺言や生前贈与によって、特定の相続人に過度の財産を与え、他の相続人の遺留分を侵害した場合に、その侵害された相続人が、侵害した相手に対して、侵害された分の価額を請求できる権利のことです。

遺留分が侵害されたと考える場合は、弁護士に相談し、遺留分侵害請求の手続きを進める必要があります。 -

-

相続放棄

相続放棄とは、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人となることを放棄できる制度です。

相続財産に債務が多い場合や、相続手続きが煩雑な場合など弁護士にご相談することで専門知識に基づいたアドバイスを提供いたします。※特に以下のような場合は弁護士にご相談ください

-

相続財産に多額の債務がある場合

-

相続人が多数いる場合

-

相続手続きが複雑な場合

-

相続放棄の期限が迫っている場合

-

期限切れになっている場合

-

相続放棄のメリット

- 債務の相続回避

-

相続財産に多額の債務がある場合、相続放棄をすることで、その債務を相続する必要がなくなります。

- 相続手続きからの解放

-

相続手続きは煩雑で時間がかかるため、相続放棄をすることで、これらの手続きから解放されます。

- 精神的な負担軽減

-

相続は感情的な負担も大きい手続きです。相続放棄をすることで、精神的な負担を軽減することができます。

-

相続放棄のデメリット

- 財産を相続できない

-

債務だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。

- 相続権が次の相続人に移る

-

相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人に移ります。

- 相続放棄は原則として撤回できない

-

一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。

-

相続

相続は、人生の大きな出来事の一つであり、同時に複雑な法律問題が伴うことがあります。

相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するため弁護士にご相談ください。